Schnell und richtig reagieren, bevor es kracht – das Thema „Wildunfall-Prävention“ war ein Schwerpunkt des Deutschen Jagdverbandes während der Internationalen Grünen Woche 2018. Wildbret, Naturbildung, Jagdhornbläser, Jagdhunde und Greifvögel natürlich auch. Ein buntes Programm, das gezeigt hat, wie vielfältig Jagd ist.

Zehntelsekunden, die entscheiden: Um Zeit und schnelle Reaktion ging es in diesem Jahr am Stand des Deutschen Jagdverbandes (DJV) in den Messehallen am Funkturm. Wer zu spät gebremst hatte, dem saß der Rehbock auf der Motorhaube – zumindest theoretisch. Denn der Fahrsimulator ließ die Scheibe des Fahrzeugs nur symbolisch bersten. „In der Realität wäre es hier zu einem Unfall mit gravierenden Folgen gekommen“, sagte Ronald Geyer den Messebesuchern nach Auswertung von Bremsweg und Aufprallgewicht. Der Fahrsicherheitsexperte referiert seit Jahren über das Thema „Wildunfälle“ – wie sie vermieden werden können und was zu tun ist, wenn es doch gekracht hat.

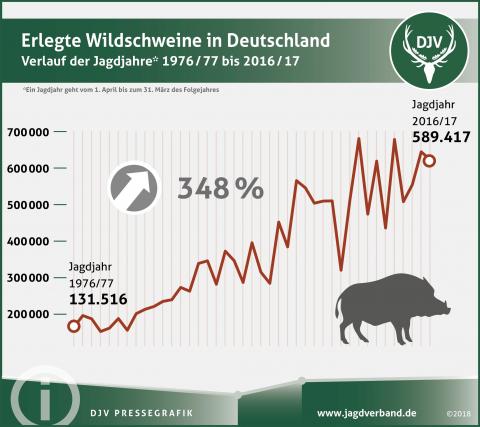

Etwa alle zweieinhalb Minuten kollidiert laut DJV-Wildunfallstatistik ein Wildtier mit einem Auto. Etwa 228.500 Rehe, Hirsche und Wildschweine haben im Jagdjahr 2016/17 ihr Leben auf Deutschlands Straßen gelassen. Mehr Verkehrsaufkommen, kleinere Lebensräume und gewachsene Wildtier-Bestände sind einige Ursachen. Grund für den DJV, das Thema in den Fokus seines Auftritts auf der weltweit größten Agrar- und Verbrauchermesse zu stellen. „Durch richtiges Fahr- und Bremsverhalten können viele Wildunfälle vermieden werden“ sagte Pressesprecher Torsten Reinwald. „Das wollten wir den Besuchern zeigen.“

Zudem stellte der DJV die dynamische Wildwarn-App „Wuidi“ und das digitale Tierfund-Kataster (www.tierfund-kataster.de) vor, das im Straßenverkehr getötete Wildtiere erstmals bundesweit erfasst. So können Wildunfall-Schwerpunkte entdeckt und Straßen sicherer gemacht werden. Dafür bedarf es allerdings der Mitarbeit der Verkehrsteilnehmer, Wildunfälle aktiv im Tierfund-Kataster einzutragen. Über diese Funktion können überdies auch Meldewege verkürzt und etwa ein Auftreten der Afrikanischen Schweinepest früh erkannt werden.

Mehr als 100 Helfer und Akteure

Wer sich von den Anstrengungen am Fahrsimulator erholen wollte, hatte dazu bei Erich Einecke und seinem Team Gelegenheit. Der Gastronom vom Brandenburger Gasthaus am Gorinsee, der den Verband seit Jahren hervorragend mit kulinarischen Wild-Spezialitäten unterstützt, hatte erneut Wild aufgetischt: unzählige knackige Würstchen, Buletten, Gulasch, Braten und Medaillons wurde über die Theke gereicht.

Insgesamt mehr als 100 Helfer sorgten an zehn Messetagen für einen gelungenen Auftritt des DJV: Die Falkner vom Partnerverband Deutscher Falkenorden (DFO) beeindruckten mit ihren Greifen und stellten das immaterielle Kulturerbe Beizjagd vor. Warum Hunde so wichtig für die Jagd sind, erklärten Vertreter des Jagdgebrauchshundverbands (JGHV) und Hundetrainerin Alexandra Weibrecht mit ihrem Team. In der Show-Küche auf der halleneigenen Bühne zeigte Wild-Koch und Jäger Georg Barta, der eigens aus Baden-Württemberg angereist war, seine kulinarischen Zauberkünste. Mehr als 50 Bläser von vier Jagdhornbläsergruppen präsentierten die Jagd in Halle 4.2 unüberhörbar.

Lernen und Spaß haben

Beliebt und großer Anziehungspunkt war erneut das Biotop mit seinem Erlebnispfad: Kleine und große Besucher erfuhren Wissenswertes über die heimische Natur. Etwa 3.000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie viele Kita- und Schülergruppen folgten den Fährten von Hoch- und Niederwild. Etwa 30 geschulte, fachkundige Jäger beantworten kompetent an allen Tagen die vielen Fragen zu Jagd, Wild und Natur. Es galt, nicht nur das richtige Lösungswort zu finden, sondern auch etwas zu lernen und für Jagd, Wild und Natur zu sensibilisieren.

In ruhigerer Atmosphäre wurden mit zahlreichen führenden Politikern von Bund und Land intensive Gespräche geführt: Im Fokus standen etwa die aktuellen Entwicklungen zur Afrikanischen Schweinepest, die Weiterentwicklung der Gemeinsamen Agrarpolitik und das Management invasiver Arten: So fördert der DJV mit der Fellwechsel GmbH etwa die Verwertung von Fellen aus heimischer Jagd.

Wer den Stand des Deutschen Jagdverbandes noch nicht kennt, hat in circa elf Monaten Gelegenheit: Die Internationale Grüne Woche 2019 beginnt am 18. Januar.

Eindrücke von der Grünen Woche gibt es auf Facebook und dem YouTube-Kanal des DJV.