"Zuerst war da die Event-Idee, dann kam der mobile Burger-Truck und jetzt das erste eigene Restaurant". Mit „Hirsch&Eber“ erschließen sich vier Brüder aus Holstein eine Nische auf dem hart umkämpften Berliner Burger-Markt. Ihr Rezept? Wildbret und regionale Bio-Produkte.

DJV: Wie sind Sie auf die Wildbret-Idee gekommen?

Ahrens: Wir kommen aus einem Jägerhaushalt und haben im Laufe unserer Kindheit viel Wild gegessen. Da wir in einer großen Familie mit rund 20 Leuten groß geworden sind, reichten am Weihnachtstisch auch zwei Gänse nicht mehr. Also kamen zwei Damwildkeulen in den Ofen. Die Tiefkühltruhe in meiner Familie war immer voll.

Gab es in Ihrer Familie auch Burger?

Von Zuhaus e kennen wir die klassischen Wild-Varianten mit Bohnen im Speckmantel und aufgeschnittener Birne mit Preiselbeere. Aber wir dachten uns: Eigentlich müsste man das Thema anders angehen. Besonders vor dem Hintergrund der aktuell gesellschaftlichen Diskussion um Nachhaltigkeit, Tierwohl und Fleisch. Moderner kochen, Wild salonfähig machen.

e kennen wir die klassischen Wild-Varianten mit Bohnen im Speckmantel und aufgeschnittener Birne mit Preiselbeere. Aber wir dachten uns: Eigentlich müsste man das Thema anders angehen. Besonders vor dem Hintergrund der aktuell gesellschaftlichen Diskussion um Nachhaltigkeit, Tierwohl und Fleisch. Moderner kochen, Wild salonfähig machen.

Wo kommt ihr her?

Aus der Nähe von Kiel „Gut Knoop“, das schönste klassizistische Herrenhaus Norddeutschlands. Das ist ein landwirtschaftlicher Betrieb, der dem Bruder meines Vaters gehört. Dort sind wir zwar geboren, aber wir sind umgezogen und in England groß geworden. Unser Vater lebt jetzt in Niedersachsen auf einem Hof und er ist immer noch leidenschaftlicher Jäger.

Die Verfügbarkeit von Wildbret orientiert sich ja stark an Jagd- und Schonzeiten. Wie gewährleistet ihr die rundum Versorgung, etwa von Februar bis Mai?

Wildschwein ist unser Hauptprodukt, daher sind Schonzeiten nicht die große Herausforderung. Unser Problem sind eher die Monate Juli bis September, dann sind die Schweine in den Maisfeldern verschwunden und können nicht geschossen werden. Wir müssen mit unserem Produkt auch anders umgehen, als unsere Konkurrenten mit normalem Fleisch. Während die im Großmarkt nachbestellen, wenn sie abends merken, dass es für den nächsten Morgen nicht mehr reicht, müssen wir 12 Monate im Voraus bestellen.

Sie machen jetzt die Bestellung für das gesamte nächste Jahr?

Genau, wir kaufen alles, was jetzt anfällt und ab Februar greifen wir dann auf Gefriergut zurück. Richtig los geht’s ja dann erst wieder ab September.

Warum weichen Sie nicht auf andere Wildarten aus, ab Mai zum Beispiel auf Rehwild?

Für den Burger ist das problematisch: Nehmen wir reines Rehwild, hat das Wildbret mit zwei bis vier Prozent zu wenig Fettanteil. Der normale Burger hat etwa um die 20 Prozent Fettanteil. Beim Wildschwein reichen 15 Prozent, weil das Fleisch würziger ist und Fett nicht als Geschmacksträger braucht. Beim Reh-Burger muss man Fett zumischen. Die meisten machen das über Hausschwein oder Rindertalg, weil die Qualitätssicherung bei reinem Wildschweinfett schwierig ist. Da wir aber nicht mit Zuchttieren arbeiten wollen, müssten wir die Qualität sicher stellen. Dafür suchen wir noch eine Lösung.

Wo kaufen Sie ein?

Wir haben nicht einen Lieferanten, sondern mehrere und gehen somit ein relativ kompliziertes Gebilde ein, um Engpässe auszuschließen. Wir haben große Tiefkühllager bei unseren Lieferanten und lagern selbst auch eine dreiviertel Tonne. Die Händler kommen aus Brandenburg und aus dem Wendland.

Wer macht die Burger-Patties?

Das ist unterschiedlich. Am Anfang haben wir alles selbst gemacht. Jetzt bekommen wir die Burger-Patties entweder direkt vom Händler oder von einem Verarbeiter tiefgefroren geliefert.

Wie sieht es mit den Zutaten aus? Sind die auch regional?

Es ist alles regional – bis auf die Jalapenos. Unser Lieferant ist Terra Naturkost, von denen bekommen wir alle Zutaten und die sind regional. Der Bäcker ist hier um die Ecke. Auch bei den Getränken versuchen wir regional zu sein; das Bier kommt aus einer kleinen Brauerei aus Berlin, der Korn aus Ostholstein, der Vodka aus Hamburg, das Weiteste ist der Gin, der kommt aus München.

Vervollständigen Sie mal bitte diesen Satz: „Inmitten der Vegan-Welle ein Wild-Burger-Restaurant zu eröffnen, ist ...

… kein Widerspruch. Eigentlich müsste es heißen: 'Inmitten des Epizentrums der Vegan-Welle im Prenzlauer Berg ein Wild-Burger-Restaurant zu eröffnen'. Ich bleibe dabei: Es ist kein Widerspruch. Wir haben ja auch vegetarische Varianten. Und Vegetarier oder Veganer ernähren sich ja so aus ethisch moralischen Gründen, was nachvollziehbar ist. Wir haben echt viel Kundschaft, die sagt „eigentlich esse ich überhaupt kein Fleisch mehr, aber bei Wild mache ich eine Ausnahme“. Das ist eine interessante Entwicklung. Ich kenne das aus der Kindheit, dass man in der Schule nicht unbedingt erzählt hat, dass der Vater Jäger ist. Man wurde leicht gehänselt. Aber ich glaube, das Bild hat sich mit dem Bewusstsein für Fleisch stark geändert. Diejenigen, die einen früher gehänselt haben, sind diejenigen, die heute unsere Burger essen.“

„Das Beste, was uns passieren könnte, ist...

… dass der Laden so gut angenommen wird, dass der zweite geplante Laden schnell eröffnet werden kann.

Wo könnte der kommen?

Charlottenburg? Nein, im Ernst. Im Moment bekommen wir so viele Anfragen, dass wir einen Stop einziehen mussten. Wir mussten auch Weihnachtsmärkte und Weihnachtsfeiern absagen. Wir sind ausgebucht bis zum Ende des Jahres. Auf Events sind wir immer die Exoten, deshalb kommen die Leute. Wenn wir auf einem Food-Festival unseren Burger-Truck aufstellen, dann sind wir diejenigen mit dem meisten Umsatz. Was wir nicht wissen ist, ob die Idee auch im Alltag funktioniert.

Noch die letzte für Jäger sehr naheliegende Frage: Ihr heißt Hirsch & Eber. Warum nicht Keiler?

Wir wollen die Tür zum Mainstream aufmachen. Deshalb hängen hier auch keine Trophäen. Ich glaube, wir würden uns selbst ein Kundensegment nehmen. Viele wissen auch nicht, was ein Keiler ist. Wenn man jemanden fragt, der jünger ist als 20, dann weiß der das nicht. In vielen Szenegastronomien werden zwar Trophäen aufgehängt, aber dort wird kein Wild angeboten. Würden wir das machen, wäre die Verbindung viel zu direkt.

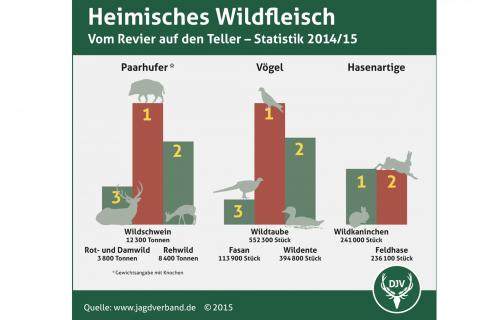

Etwa 24.400 Tonnen heimisches Wildbret von Wildschwein, Hirsch und Reh haben die Deutschen in der Jagdsaison 2014/2015 verspeist (1. April 2014 bis 31. März 2015). Mit 12.300 Tonnen ist Fleisch vom Wildschwein am begehrtesten. Dazu kamen 395.000 Wildenten, 114.000 Fasanen, mehr als 236.000 Hasen und 241.000 Wildkaninchen, die ebenfalls auf dem Teller landeten. Das geht aus einer aktuellen DJV-Statistik hervor.

Etwa 24.400 Tonnen heimisches Wildbret von Wildschwein, Hirsch und Reh haben die Deutschen in der Jagdsaison 2014/2015 verspeist (1. April 2014 bis 31. März 2015). Mit 12.300 Tonnen ist Fleisch vom Wildschwein am begehrtesten. Dazu kamen 395.000 Wildenten, 114.000 Fasanen, mehr als 236.000 Hasen und 241.000 Wildkaninchen, die ebenfalls auf dem Teller landeten. Das geht aus einer aktuellen DJV-Statistik hervor. e kennen wir die klassischen Wild-Varianten mit Bohnen im Speckmantel und aufgeschnittener Birne mit Preiselbeere. Aber wir dachten uns: Eigentlich müsste man das Thema anders angehen. Besonders vor dem Hintergrund der aktuell gesellschaftlichen Diskussion um Nachhaltigkeit, Tierwohl und Fleisch. Moderner kochen, Wild salonfähig machen.

e kennen wir die klassischen Wild-Varianten mit Bohnen im Speckmantel und aufgeschnittener Birne mit Preiselbeere. Aber wir dachten uns: Eigentlich müsste man das Thema anders angehen. Besonders vor dem Hintergrund der aktuell gesellschaftlichen Diskussion um Nachhaltigkeit, Tierwohl und Fleisch. Moderner kochen, Wild salonfähig machen.