Hauskatzen sollten künftig nach Ansicht niederländischer Juristen nicht mehr umherstreunen dürfen. Die Tiere gefährdeten die Artenvielfalt insbesondere von Vögeln, begründen Arie Trouwborst und Han Somsen von der Universität Tilburg ihren radikalen Vorstoß. Rechtliche Handhabe für ein solches Verbot bieten demnach Richtlinien der Europäischen Union. Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) bewertet die Forderung skeptisch. «Das Katzenproblem muss man ernst nehmen», sagt Nabu-Vogelexperte Lars Lachmann. Ein Ausgehverbot könne bei der Gefährdung lokaler Populationen mancherorts durchaus sinnvoll sein. Flächendeckend sei eine solche Maßnahme rechtlich aber nicht begründbar.

Trouwborst und Somsen argumentieren in einem kürzlich im «Journal of

Environmental Law» veröffentlichten Beitrag, Katzen seien eine

invasive Art, die vor Jahrtausenden von Vorderasien nach Europa

gebracht wurde. Inzwischen zählten sie global zu den am weitesten

verbreiteten Räubern und richteten riesige Schäden an. Dies liege

auch daran, dass die Tiere sehr zahlreich seien und eine wesentlich

höhere Populationsdichte aufwiesen als Fleischfresser ähnlicher

Größe. In Deutschland schätzt der Nabu ihre Zahl auf etwa 15

Millionen - davon seien 1 bis 2 Millionen verwildert.

«Weltweit waren Hauskatzen an der Ausrottung von mindestens 2

Reptilienarten, 21 Säugetierarten und 40 Vogelarten beteiligt - das

heißt an 26 Prozent aller bekannten derzeitigen Ausrottungen in

diesen Tiergruppen», schreiben Trouwborst und Somsen. «Derzeit

stellen Hauskatzen eine Gefahr für mindestens 367 bedrohte Arten

dar.»

Mit Zahlen aus den USA unterstreicht das Duo die Größenordnung. Dort

töten Katzen demnach jährlich geschätzt knapp 100 bis 300 Millionen

Amphibien, rund 260 bis 820 Millionen Reptilien, 1,3 bis 4 Milliarden

Vögel und 6,3 bis 22,3 Milliarden Säugetiere. Nabu-Experte Lachmann

schätzt, dass Katzen in Deutschland pro Jahr 25 bis 100 Millionen

Vögel - bei einem Gesamtbestand von 500 Millionen - erlegen. «Das ist

schon eine große Zahl.»

Trouwborst und Somsen verweisen nicht nur auf jagende Tiere: Schon

die Gegenwart einer Katze verschrecke Vögel und gefährde den

Bruterfolg etwa von Amseln und Rauchschwalben. Die Folgen seien für

die Bestände ähnlich gravierend wie die Jagd selbst, so die Autoren.

Ihr Vorschlag: Streunende und verwilderte Katzen sollten aus der

Landschaft nach Möglichkeit entfernt werden, Besitzer sollten ihre

Tiere nicht mehr nach draußen lassen - es sei denn angeleint oder in

Gehegen.

Die juristische Grundlage für ein derart radikales Vorgehen liefern

die Forscher mit - etwa die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, Artikel 6

sowie 22b, dem zufolge eingeführte Arten die heimische Fauna nicht

gefährden dürfen. Zusätzlich biete die Vogelschutz-Richtlinie,

Artikel 2 und 5, eine Handhabe: Insbesondere Artikel 5 fordert ein

Verbot des absichtlichen Störens, Tötens oder Fangens von Vögeln.

«Die Richtlinien decken eine große Bandbreite ab», sagt Jan-Henrik

Meyer vom Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte in

Frankfurt. «Die Forscher liefern das argumentative juristische

Rüstzeug für ihre Durchsetzung.» Ob das aber im Einzelfall juristisch

standhalte, sei offen.

Dass Katzen einzelne Individuen geschützter Tierarten töten, ist für

Lachmann keine Grundlage für ein generelles Ausgehverbot. Dann müsse

man auch gegen alle Fensterscheiben in Gebäuden vorgehen - dadurch

kommen laut Nabu hierzulande jährlich rund 100 Millionen Vögel ums

Leben. Wenn Katzen aber lokal Bestände geschützter Arten bedrohe,

befürworte der Nabu auch strenge Maßnahmen.

Trouwborst und Somsen halten es für kaum verständlich, dass

Interessen von Hauskatzen über denen der von ihnen gefährdeten Arten

stünden. Auch die Privatinteressen der Katzenhalter wögen nicht

schwerer als das öffentliche Interesse an einem Erhalt der

Artenvielfalt. Dennoch stellen sie fest: «Nach unserem Wissen hält

derzeit nicht ein einziger Mitgliedsstaat Katzenhalter davon ab, ihre

Haustiere streunen zu lassen» - obwohl die EU-Schutzbestimmungen dies

verlangten.

Warum kein Staat gegen Katzen vorgehe? «Wir spekulieren, dass die

Zurückhaltung der EU-Mitgliedsstaaten, das Hauskatzenproblem effektiv

anzugehen, zumindest teilweise von der vermutlichen Unpopularität

solcher Handlungen in manchen Teilen der Gesellschaft herrührt»,

schreiben die Juristen und betonen, dies erkläre zwar die

Untätigkeit, rechtfertige sie aber keineswegs.

Max-Planck-Forscher Meyer verweist darauf, dass die EU den

Vogelschutz durchaus ernst nehme. So zog die EU-Kommission seit den

1980er Jahren verschiedene Mitgliedsstaaten wie Belgien, Italien und

Frankreich vor den Europäischen Gerichtshof und verlangte, die

Vogelschutz-Richtlinie angemessen in nationales Recht umzusetzen und

die Jagd auf Vögel zu unterbinden. Die Länder mussten ihre Gesetze

überarbeiten. Zwar blieben Ausnahmeregelungen, doch generell ging der

Vogelfang laut Meyer zurück.

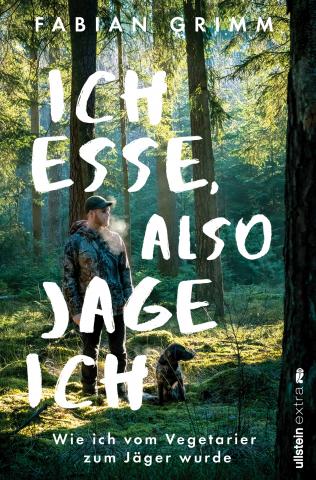

Macht Fabian Grimm das Jagen Spaß? "So einfach ist das nicht", schreibt er und versucht damit am Ende seiner Erzählung eins der großen Paradoxe der Jagd einem Nicht-Jäger zu erklären. "Spaß und Jagd, das ist ein schwieriges Thema. Wenn ich dir jetzt sage, dass ich gerne jage, dann klingt das, als ob ich gerne Tiere töte. Aber das ist nicht, auf keinen Fall. Es ist mehr, es ist dieses ganze Lebensgefühl. Es macht Spaß, mich in die Tiere hineinzuversetzen, wo sie sich zu welcher Jahreszeit aufhalten und welchen Einfluss das Wetter auf ihr Verhalten hat. [...] Ein Gefühl, das davon lebt, dass ich auf der einen Seite genau weiß, wo das Fleisch herkommt und wie und wo ich das Reh erlegen konnte, und auf der anderen Seite im Hinterkopf schon überlege wie ich es zubereiten möchte? Stolz? Innere Ruhe? Vorfreude? Keiner dieser Begriffe scheint wirklich zu passen." Immer wieder versucht Grimm hervorzugehen, wie schwer es ist die richtigen Worte und Erklärungen zu finden, um Nicht-Jägern die Jagd zu erklären. Ein anderes Problem das deutlich wird, ist die weitgehende Unzugänglichkeit zur Jagd: Die meisten Jäger sind sehr herzlich und freundlich, doch benötigt es oft Kontakte oder viel Glück um das erste Mal zu einer Jagd eingeladen zu werden.

Macht Fabian Grimm das Jagen Spaß? "So einfach ist das nicht", schreibt er und versucht damit am Ende seiner Erzählung eins der großen Paradoxe der Jagd einem Nicht-Jäger zu erklären. "Spaß und Jagd, das ist ein schwieriges Thema. Wenn ich dir jetzt sage, dass ich gerne jage, dann klingt das, als ob ich gerne Tiere töte. Aber das ist nicht, auf keinen Fall. Es ist mehr, es ist dieses ganze Lebensgefühl. Es macht Spaß, mich in die Tiere hineinzuversetzen, wo sie sich zu welcher Jahreszeit aufhalten und welchen Einfluss das Wetter auf ihr Verhalten hat. [...] Ein Gefühl, das davon lebt, dass ich auf der einen Seite genau weiß, wo das Fleisch herkommt und wie und wo ich das Reh erlegen konnte, und auf der anderen Seite im Hinterkopf schon überlege wie ich es zubereiten möchte? Stolz? Innere Ruhe? Vorfreude? Keiner dieser Begriffe scheint wirklich zu passen." Immer wieder versucht Grimm hervorzugehen, wie schwer es ist die richtigen Worte und Erklärungen zu finden, um Nicht-Jägern die Jagd zu erklären. Ein anderes Problem das deutlich wird, ist die weitgehende Unzugänglichkeit zur Jagd: Die meisten Jäger sind sehr herzlich und freundlich, doch benötigt es oft Kontakte oder viel Glück um das erste Mal zu einer Jagd eingeladen zu werden.