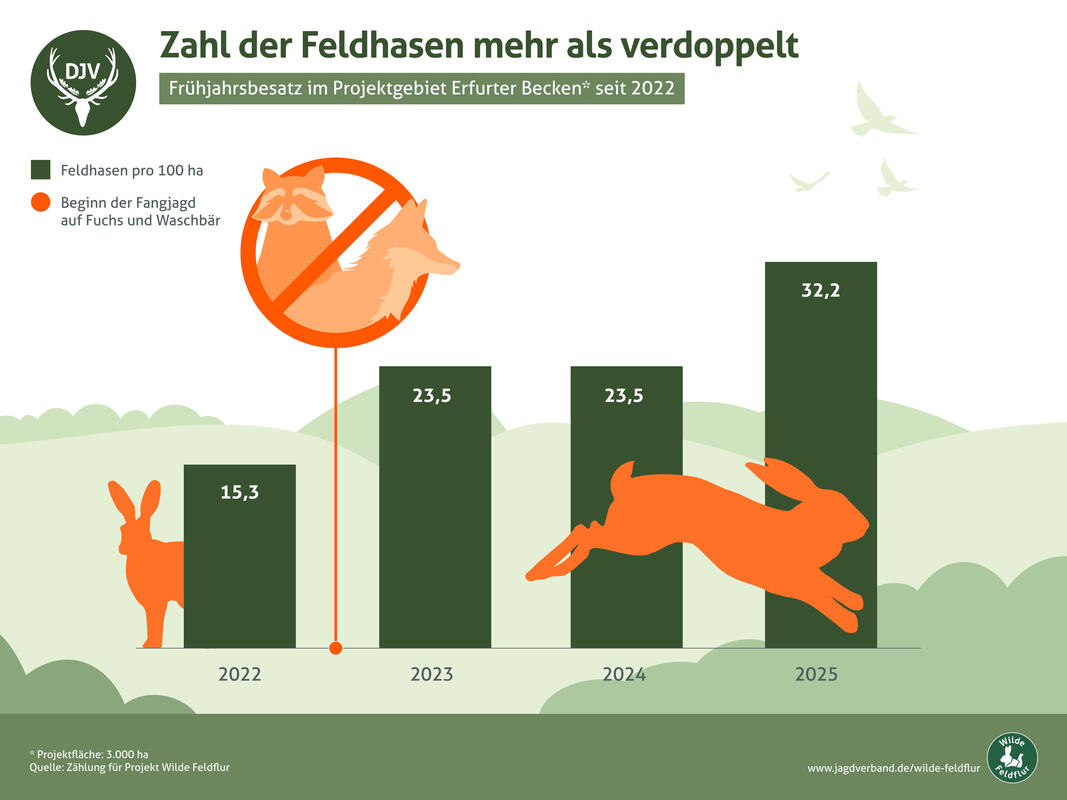

Mehr als doppelt so viele Feldhasen innerhalb von drei Jahren

Das Leuchtturmprojekt Wilde Feldflur im Erfurter Becken zeigt auf 30 Quadratkilometern Fläche: Artenvielfalt lässt sich selbst in einer Landschaft mit intensiver Landwirtschaft fördern. Lebensraum verbessernde Maßnahmen für Leitarten wie Feldhase, Feldhamster und Rebhuhn werden kombiniert mit der Bejagung räuberischer Arten. Allen voran: der heimische Fuchs und der invasive Waschbär. Innerhalb von nur drei Jahren konnte so die Zahl der Feldhasen im Projektgebiet bis zum Frühjahr 2025 verdoppelt werden, der Bestand an Rebhühnern ist gleichzeitig um die Hälfte angestiegen.

Diese Ergebnisse haben die Kooperationspartner Deutscher Jagdverband (DJV), Landesjagdverband Thüringen (LJVT) und Verein Stiftung Lebensraum Thüringen im Vorfeld der morgigen Fachtagung in Gierstädt veröffentlicht. Erwartet werden rund 100 Expertinnen und Experten aus Landwirtschaft, Jagd und Wissenschaft. Ein weiteres Projektgebiet von Wilde Feldflur liegt in der Magdeburger Börde. Projektpartner ist dort der Landesjagdverband Sachsen-Anhalt.

Fangjagd ist wichtige Stellschraube für Artenvielfalt

Die Zahl der Feldhasen im Projektgebiet Erfurter Becken ist seit 2022 von 15 (Mittelwert: 15,3) auf 32 (32,2,) Tiere pro Quadratkilometer im Jahr 2025 angestiegen. Das Rebhuhn startete im selben Zeitraum mit 3 (2,5) Tieren pro Quadratkilometern und liegt jetzt bei 4 (3,81). Eine wichtige Stellschraube ist die Bejagung von Raubsäugern: Im Projektgebiet haben Jägerinnen und Jäger allein in der Saison 2024/25 125 Füchse und 123 Waschbären erlegt – das entspricht 11 Raubsäugern pro Quadratkilometer. Als besonders effektiv hat sich die Fangjagd gezeigt: Über 95 Prozent der Waschbären kamen damit zur Strecke.

Drei zentrale Forderungen an die Politik

Die Projektpartner leiten aus den Ergebnissen zentrale Forderungen an die Politik im Bund und in den Ländern ab:

- Ökologische Trittsteine schaffen: Mehrjährige Maßnahmen wie Blühstreifen und Brachen müssen ein gleichmäßiges Netz von Ganzjahreslebensräumen bilden – an gleichbleibenden Standorten in der landwirtschaftlichen Fläche.

- Wichtiges Instrument für den Artenschutz: Die Politik muss sich generell zur Jagd auf alle Beutegreifer bekennen – inklusive Fangjagd.

- Bürokratie abbauen, Förderung attraktiver gestalten: Ausgleichszahlungen für freiwillige Naturschutzmaßnahmen müssen für Landwirte mindestens kostendeckend sein.

Erfolg messen mit wissenschaftlichen Methoden

Im Projektgebiet Erfurter Becken sind wissenschaftliche Monitoringverfahren Grundlage für die Erfolgsmessung. Dazu gehören die Zählung von Rebhuhnpaaren mit Hilfe von Klangattrappen oder die nächtliche Scheinwerferzählung beim Feldhasen. Für die Projektfläche liegen bereits wissenschaftliche Daten aus mehr als einem Jahrzehnt vor – unter anderem über das Wildtierinformationssystem der Länder Deutschlands (WILD).